ぐらんど流 リフト入浴介助の流れを大公開

ぐらんど流リフト入浴

介助の流れを大公開!

って大丈夫…?

- この記事を書くに至った動機について

ぐらんどでは入浴ケアに介護用リフトを使っています。

ご自身で動くことが困難な方の入浴をお手伝いするとき

どういうことを大切に考えたらよいのでしょうか。

施設での入浴介助では、いわゆる特殊浴槽と言われる機器を使うことが圧倒的に多いと思います。

Google画像検索したらザザッと出てきます(以下リンク)ので参考に見てください。

Google画像検索 「特殊浴槽」 ←クリック!

私も以前勤めていた施設ではこのような機器を使って介助にあたっていました。 マンパワーだけで介助するのはする側もされる側にも大きな負担です。

こういった用具や機器はどうしても必要です。

ぐらんどは、全介助でお手伝いしなければならない方が多いのですが、浴室に 特殊浴槽ではなく、介助用リフトを採用しました。

★特殊浴槽を選ばなかった理由(あくまでも個人的な感覚です)

・いくつかの種類の特殊浴槽を使った経験の中で、一番いいなと思う機器に絞れない。(対象者の個別性へのマッチングや快適性、使い勝手、介助のしやすさ、どれも一長一短があった)

・高額で、メンテナンスが大変(そう)。

・日常の清掃に手間暇がかかる。

★介護用リフトを選んだ理由

・信頼している諸先輩方からリフトの有用性について色々と聞いていた。

・研修で自身でリフト体験(入浴)をしたことで確信を得られた。

・特殊浴槽に比較して安価、シンプルな構造でメンテナンスが楽(そう)

ざっくりと言うとこんなところなのですが、リフトを選んだ理由をこうやって自分で見返してみると、現場で使ったこともないのに、随分と大胆に採用したものだなと思います。ですが、なおさら思うのですが、私自身が以前、触った経験がなかったように、医療や介護に携わっていてもリフト未経験の人が多いです。

普及しにくい理由の一つに「使いこなすことがむずかしい。(という印象がある)」のではないかと思います。

う~ん‥そこは残念ながら本当です。やはり現場に経験者で指導できる人材ができれば必要ですし、研修も研鑚も積む必要があります。

二の足を踏んで、経営者の方々が特殊浴槽を選ぶことになりがちなのも無理もないかなと思います。 メーカーさんが懇切丁寧に指導してくれますし、マニュアル通りに使えば、それなりに誰でも扱えるようにできていますから。

シンプルな道具はやはり使い手の技量が要求されますし、どうも吊り上げるイメージもよくないみたいですね。・・痛いのではないかとか、重すぎて持ち上がらないんじゃないかとか知らない方はおっしゃいますね。

でも決断して介護用リフトを導入、5年目に入り日常として使う中で気づいてきたこと、今まだ課題もたくさんありますが、非常によかったと思っています!

リフトを使った入浴はもっと普及するべき!と思います!

何よりも利用者さんが普通の浴槽で緊張することなく入浴ができる、身体がとても緩む、その効果を実感しています。

くどくどと前置きが長くなりましたが、このような思いから、ぐらんどでのリフト入浴の様子を皆様にお伝えしたいと思い至りました。

これまでに見学に来られた方から思いもよらぬ驚嘆の声を頂いたこと、経験のない人は入浴に関してのイメージを持ちにくいとのお声も多かったこと(そうでしょう、そうでしょう) リフト入浴に関心のある方にとってはきっと興味を持っていただけるのでは!と。勘違いかもしれませんが、私自身がこういう形で情報を知ることができていたらきっとうれしかっただろうなと思うので・・。

リフトを使ったお風呂にゆったり浸かれる方がもっと増えてほしいなって・・。

- お風呂に入っていきましょう~~♪

この度、モデルを引き受けてくださったK氏。

スペシャルサンクス!!

脱衣室はベッドがすっぽり入る広さ。

ベッドの出し入れをストレスなく行うために間口が全開放できる。

引き戸は壁に収納できるようになっている

- ベッド移乗なし、車いすで来所後そのまま入浴のパターンを紹介。

自身で動くことがほとんどできない方、という設定です。

①利用者さんが到着、ベッドに移らず車いすのまま待機。

①利用者さんが到着、ベッドに移らず車いすのまま待機。

②脱衣室へ

②脱衣室へ

③アームサポートを下げる。

③アームサポートを下げる。

④今回はトイレ用吊り具ともいわれる開口部の大きいハイジーンスリングシートを使用。

④今回はトイレ用吊り具ともいわれる開口部の大きいハイジーンスリングシートを使用。

⑤吊り具を背中に差し入れる

⑤吊り具を背中に差し入れる

⑥前傾してもらって深く差し込む

⑥前傾してもらって深く差し込む

⑦脇の下を通し、吊り具の上部の吊り紐を前に出す

⑦脇の下を通し、吊り具の上部の吊り紐を前に出す

⓼太もも下に吊り紐の下側を通していく。<

⓼太もも下に吊り紐の下側を通していく。<

⑨わかりにくいですが、下側の吊り紐はクロスさせている。

⑨わかりにくいですが、下側の吊り紐はクロスさせている。フットサポートも外し、靴、靴下も脱いだ状態です。

K氏は最初からTシャツ1枚だったので、そのまま吊り具装着していますが、

通常は上衣は肌着一枚だけ残し車いす上で脱衣します。下衣(ズボン)などはそのままはいたままです。肌着一枚残すのは吊り具の圧迫による肌への負担を軽減するためです。

- 脱衣室から浴室へ移動 臀部を洗うまで

①車いすのまま、浴室へ移動、リフトのハンガーを下げる

①車いすのまま、浴室へ移動、リフトのハンガーを下げる

②肩側、足側の順番に吊り紐をハンガーに引っ掛ける

②肩側、足側の順番に吊り紐をハンガーに引っ掛ける

③バランスよくしっかり掛かっているか確認

③バランスよくしっかり掛かっているか確認

④姿勢の傾きに注意しながら吊り上げていく。

④姿勢の傾きに注意しながら吊り上げていく。

黒い短パンは膝上まで下げている)

全介助の場合、シャワーチェアに座っている人の臀部を洗うという介助は、一人の介助者が抱き合うようにその方を脇から抱え上げて立たせ、もう一人の介助者が後ろからシャワーヘッドを持ちながら洗うというパターンが多いと思います。

リフトの場合、画像のように臀部はしっかり出した状態ですからきれいに洗えます。

またこのタイミングで浣腸施行後に摘便などの処置を行うこともあります。

ベッド上での排泄介助よりもかなりきれいに出せると思います。

- 臀部以外の洗体

K氏はパンツ着用してますが、実際は履いてないってことで。

ぐらんどでの入浴では、気管切開の方、人工呼吸器の方もいらっしゃるので、その場合は湯が気切部に流れないような配慮等をしています。洗髪、洗顔時はかなりリクライニングしての介助となっています。洗顔についても試行錯誤の中、不織布ガーゼ、コットン等で洗うとつるつるすべすべになると感じています。

- 脚分離シートで浴槽に浸かる

こうしないと足が外に開きすぎた形に吊り上がります。

必要なら後頭部にサポートを入れる(例えばこんな浴槽椅子や浴用枕などで)

タオルなどで保温することも。

結構あったかい。

吊り具のかけ方や選択は個別要素を配慮しながら細かいポイントも多いのですが、とりえず、ここまでが洗体、浴槽で温まるまでの、ざっとした流れです。

- 浴槽から出た後、移乗するベッドの準備

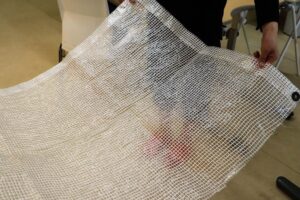

糸のネットが入っている、工事現場などでカーテンとして使ったりしている防水のシート。ベッドの大きさにカットしている。

ベッドの高さは低くしておくこと。

当初は脱衣室までしか入れていなかったベッドですが、それでも十分便利と思っていたのを、頭側三分の一を浴室に入れて濡れた状態の利用者を浴室内で直接ベッドに移乗という方法に気づきました。これでいろんな意味で省力化ができています。

- 浴槽からベッドまで (クライマックス!!なんと浴室にベッドイン!!)

少し浴槽内で身体が浮くので吊り具が少しずれている。

手でこするとモロモロした垢がよく取れることがあるのでこすっているところ。

ベッドに直接移るので足元は特に拭いておくとベッドが濡れない。

その上に足元からまたぐように吊った状態のままK氏をベッド上に移動させている。

スライディングシートで降りていくと同時に前に滑っていくため問題ない。

滑ることを見越して、ビニールのシートは頭側に多くしておく。介助者シートのいい位置に着地するようコントロールするためにシートを持っているところ。

その前にビニールシートごと左に引っ張り、身体をベッドの左側に寄せているところ

スライディングシートが下に敷いてあるのでラクに動かせる。

そうすることで脱衣室の床なども不必要に濡れないですむ。

K氏「いつもより全然丁寧に洗ってもらっちゃった。急におじいちゃんになったみたい」

この後はベッド上で普通に更衣介助を行っていく。

ビニールシートはしっかりしているもので、使用後はさっと水をかけて浴室内でバサバサっと振るだけで水気がかなり落ちます。少し干しておけばすぐ乾きます。この堅さがあるから扱いやすくいいのですが、利用者にはゴワゴワして痛くないかという点が気になりました。これは自分たちで実際にされる側になって試してみてほとんどの場合問題がないとわかっています。

ところで、この方法(浴室にベッドイン)を思いついて提案したとき、スタッフ面々はそんなことがうまくできるのだろうか…とかなり心配しました。

ベッドを直接浴室に入れて移乗するといっても、かなり狭いスペースで動きが可能なのか。画像でも説明しておりますが、移乗の際、ベッド上の利用者のお尻の着地点はかなり上方(枕のあたり)なので、そんな位置に下りて大丈夫かということ。これもやってみたらスライディングシートが良い仕事をして、いいところまで身体を滑らせ連れて行ってくれることがわかりました。

この方法を行うまでは

①利用者は 浴槽からリフトで吊り具を付けた状態で浴室のシャワーチェアに移乗。

②浴室内で濡れた吊り具を外す。

③浴室内で乾いた吊り具を装着

④脱衣室にシャワーチェアで移動

⑤脱衣室のリフトで吊り上げ、ベッド上に移乗。(ベッドはビニールシートなしでバスタオルが敷いてあります。)

⑥ベッド上で(乾いた)吊り具を外す。

という行程があったわけです。

また乾いた吊り具を装着するのですが、濡れたシャワーチェアで脱衣所にいきますから、脱衣所の床もかなりビチャビチャに濡れます。利用者は移乗の回数が増えるだけではなく、その都度吊り具等のつけ外しがあります。そうやって身体を動かすことはリハビリになるという考え方もあるかもしれませんが、負担も増えますし、何より複数の利用者を次々介助しないといけないという状況で時間との勝負という側面からも、行程を減らし時間を短縮できるということは現場にとって間違いなくメリットではないかと思います。いかがでょうか。

自分では結構画期的!と思っているのですが・・・。大丈夫か??

あと、大事なことを言い忘れていました!

浴室の天井走行レールですが、リフトの本体(ハンガーがついている部分)は、浴室内のどの位置でも上げ下げできるようにxy方式といわれるレールを敷いています。要するにUFOキャッチャーです。

リフト業者さんに聞いてくださいね!

まとめ

介護用リフトは、移乗を楽にするためのもの。

だけではありません。

いろんな利用、応用ができる機器だと思います。

私のような浅い経験でこのような発信をするのは大変おこがましいと思います。

ただ残念なんです。こんなに値打ちのあるものということを知っている人が、実際の現場ではとても少数派だということが。

こんな浅知恵でも、浅いからこそ伝わることもあるのではないかと奮起して書いてみました。

つたないですし、何にもわかってないのにと苦笑いされるかもしれませんが、

私自身が入浴で介護用リフトを使うことってほんとにイイ!と思いました。

だから知らない人に知ってもらいたい。そんだけです。

是非やってみてください。