介護や看護の現場は、決して楽な仕事ではありません。

特に「ぐらんど」では、ご利用者さまとごく近い距離で接する身体介助が多く、ほんの少しの言動が、介助する側・される側という上下の関係を生んでしまうこともあります。

だからこそ私たちは、

相手を尊重するとはどういうことか――

そして、自分自身を大切にするとはどういうことか――

それを日々の仕事を通じて学べる場でありたいと考えています。

これまでに培ってきた知識や経験を活かしながら、ご利用者さまも、スタッフ同士も、ともに「よりよく生きる」ことを目指していける職場。

「ぐらんど」はそういう場所でありたいと思っています。

Service

サービス案内

わたしたちにできること

現在、ぐらんどは「公的な3種類の、通所サービス事業者」としての指定を受けています。

3種類のサービスすべてに共通するのは、ケアを受けらる方とご家族の当たり前の日常を支えることで、心身の負担を少しでも軽くするお手伝いをしたいという思いです。

重度の障害を持つ方の介護に当たるご家族は(ご両親の場合もありますが、ご伴侶のときもあります。子供の場合もあります)、年々加齢やストレスなどによる心身への負担が増していくことも珍しくありません。

身体の不自由度が高く医療的なケアを必要とされている方の「ご自宅で暮らしたい」という気持ち。そして「それを支えたい」というご家族の願い。

わたしたち「ぐらんど」が、そうした想いをかなえる助けになれれば幸いです。

サービス内容

-

入浴

-

バイタルチェック

-

食事(経口・注入)の介助

-

排せつの介助

-

姿勢の支援

医療的ケア

痰吸引、経管栄養の方の栄養管理、排泄のケア(浣腸・摘便・陰洗)、褥瘡などの処置、胃ろうなどの経管栄養の食事介助

生活介護

・18歳~64歳まで

・障がい者区分5及び6の方

高等特別支援学校を卒業後、日々の介護で悩まれる身内の方が多くいらっしゃいます。

また重度の障害を持つ方の介護に当たる方の多くはご両親のため、年々加齢やストレスなどによる心身への負担が増していくことも珍しくありません。

そのような状況を改善し、介護する側もされる側も安心して暮らしを営むための方法として「生活介護」というサービスがあります。

身体の不自由度が高く医療的なケアを必要とされている方の「ご自宅で暮らしたい」という気持ち。そして「それを支えたい」というご家族の願い。 わたしたち「ぐらんど」が、そうした想いをかなえる助けになれれば幸いです。

利用までの流れ

-

お問い合わせ

受給者証がない方も

まずはご相談ください。 -

受給者証を

お持ちでない場合区役所で受給者証の

交付申請を行ってください。 -

見学・体験

状況把握見学はご家族のみでも可能。

ご本人の体験も可能です。 -

契約・利用開始

見学について

見学はご家族のみでも可能。ご本人の体験も可能。

見学だけでなく、アセスメント(心身の状態、状況の把握、必要とされるケアについての確認)を行い、利用時のイメージを

つかんでいただけるお話をします。

受給者証について

ぐらんどの生活介護サービスをご利用いただく際には、障害者区分が5か6の障害福祉サービス受給者証が必要になります。

初めて生活介護サービスなどをご利用される場合は、受給者証の申請及び受給開始の決定が必要です。

受給者証は、お住まいの市区町村の担当課で発行申請していただけます。

サービス内容

-

入浴

-

バイタルチェック

-

食事(経口・注入)の介助

-

排せつの介助

-

姿勢の支援

医療的ケア

痰吸引、経管栄養の方の栄養管理、排泄のケア(浣腸・摘便・陰洗)、褥瘡などの処置、胃ろうなどの経管栄養の食事介助

自宅では特に大変な入浴。ぐらんどでお風呂に入れます。

対象の子どもさんは重度の肢体不自由児が多く、「家庭での入浴の負担が軽くなって助かる」という声を多くいただいています。また、 姿勢を支援するのに大切なポジショニングというケアにも力を入れています。

子どもにとって多様な姿勢の経験は、成長や変形の予防や活動に大きく影響するからです。成長を見据えたポジショニングを常に模索しています。

障がいのあるお子さんを育てているお母さん、お父さん、介護者の日々の負担はとてつもなく大きいです。 健康面の心配、子どもの生きるすべてを支える24時間絶え間のないケア。

ぐらんどに来ることで、休む時間や自分の時間を持っていただければと思っています。

児童発達支援・

放課後等デイサービス(重症心身型)

児童発達支援

・0~6歳(小学校入学まで)

放課後等デイサービス

・6~18歳(小学校入学から高校卒業まで)

・重症心身障害児の認定を受けられている方

重度の肢体不自由と重度の知的障がいとを合わせ持った、重症心身障がい児を対象とした通所支援サービスです。

ぐらんどでは医療的ケアの必要なお子さんも受け入れています。成長される中で課題も変化していく時期、共に悩みを共有しながら、介護を続けるご両親の負担を減らし、休み時間や自分の時間を持っていただくための取り組みを続けています。

児童発達支援・放課後等デイサービスは事業所により特色が大きく異なります。

例えば、リトミックなど療育に力を入れている事業所や、仕事が遅いご両親が預けられる閉館時間の遅い事業所などの特長があげられます。

お子さんの性格や家庭の環境を踏まえて、見学を通して選択することをお勧めします。

利用までの流れ

-

お問い合わせ

受給者証がない方も

まずはご相談ください。 -

受給者証を

お持ちでない場合区役所で受給者証の

交付申請を行ってください。 -

見学・体験

状況把握見学はご家族のみでも可能。

ご本人の体験も可能です。 -

契約・利用開始

見学について

見学はご家族のみでも可能。ご本人の体験も可能。

見学だけでなく、アセスメント(心身の状態、状況の把握、必要とされるケアについての確認)を行い、利用時のイメージを

つかんでいただけるお話をします。

受給者証について

ぐらんどの児童発達支援および放課後等デイサービスをご利用いただく際には、自治体による重症心身障がい児の認定が必要になります。

初めて児童発達支援および放課後等デイサービスをご利用される場合は、受給者証(重心児)の申請及び受給開始の決定が必要です。受給者証は、お住まいの市区町村の担当課で発行申請していただけます。

区役所福祉事務所:神戸市中央区の場合は中央区役所(市役所1号館西側)

※相談窓口は地域により異なります。

サービス内容

-

入浴

-

バイタルチェック

-

食事(経口・注入)の介助

-

排せつの介助

-

姿勢の支援

医療的ケア

痰吸引、経管栄養の方の栄養管理、排泄のケア(浣腸・摘便・陰洗)、褥瘡などの処置、胃ろうなどの経管栄養の食事介助

地域密着型

療養通所介護

・65歳以上の介護保険対象の方

介護度の高い寝たきりの方、医療的ケアが必要な方、難病や癌で療養されている方がご自宅での生活を安心して続けられるようにお手伝いします。

外出の機会をつくり、またご利用中に入浴や排泄の介助を行い、ゆっくり、さっぱりしていただきます。ご自宅で大変なケアをぐらんどでお引き受けいたします。

利用までの流れ

-

お問い合わせ

担当のケアマネジャーに

ご相談の上、お問い合わせください -

見学・体験

状況把握見学はご家族のみでも可能。

ご本人の体験も可能です。 -

担当者会議

-

契約・利用開始

見学について

見学はご家族のみでも可能。ご本人の体験も可能。

見学だけでなく、アセスメント(心身の状態、状況の把握、必要とされるケアについての確認)を行い、利用時のイメージを

つかんでいただけるお話をします。

※要介護認定の申請は区役所の窓口または地域のあんしんすこやかセンター(地域包括支援センター)に問い合わせください。

A Day of Care

ぐらんどのケア

全部はお見せできませんが、この中に私たちの思いや大事にしていることがぎゅっと詰まっています。

まずは気軽にのぞいてみてください。

ちょっとした場面から「ぐらんどってこんなところなんだな」と感じてもらえたらうれしいです。

送迎

ぐらんどの送迎車は3台。すべてリフト付きの車です。

運転スタッフと添乗スタッフの2名体制で、安全にお迎え・お送りをしています。

だいたい1台にお一人ずつ乗っていただき、1便・2便・3便という形でピストン運行。

まさに時間との勝負です。

時間を短縮するにはリフト車の操作に慣れてスムーズに乗り込みの介助ができること。

利用者さまの身支度も手際よく整えること。

こうした場面では、スタッフの技量が試されます。

もしご家族の前でモタモタしてしまうと「このデイサービス、大丈夫かしら?」と心配されてしまうかもしれません。

逆に落ち着いた様子でテキパキ動ければ「さすがだわ!」と思っていただけることもあります。

とはいえ…実際のところスタッフは心の中でアワアワ、アセアセしていることも多いんです。

普段でもそうですが、この“アワアセ度”が一気に跳ね上がる瞬間があります。

あるあるの一例を挙げると――

身支度を整えようとお布団をのけ、体を起こした瞬間に…おむつからの尿漏れ!衣類がぐっしょり。

そんな時は本当に大変です。

でも、そこで慌てず、その場でできる限り負担の少ない方法を判断し、うまく丸く収められたら…「グッジョブ!」です。

毎日いろんな出来事がありますが、そうした一つひとつの経験が、私たちの対応力を育ててくれています。

入浴

ぐらんどはお風呂屋さんと言ってもいいくらい入浴ケアに力を入れています。

浴室には2つの個浴スペースがあり、それぞれに介護用リフトを設置しています。

このリフトは、天井から上下するハンガーに吊り紐をかけて使います。

方法は2通り。

座面が外れるタイプのシャワーチェアに座ったまま吊り上げる方法とスリングシートという柔らかい吊り具で体をやさしく包み込み、そのまま吊り上げる方法です。

その方の体の状態やご希望に合わせて、どちらを使うかを決めています。

ぐらんどのリフトは「XY方式」のレールを採用しています。

利用者さまがどこに座っていてもハンガーをすっと移動させられ、浴槽に降ろす位置も体格や状態に合わせて自由に決められます。

このように可動域が広く柔軟なレールは介助するスタッフにとってもとても助かる設備です。

介助する側の負担が減ることで、介助される側にもより安心で丁寧なケアをお届けできるのです。

浴室の天井を見上げるとレールがぐるっと走っています。

どの位置からでも上下できるようになっていて、「UFOキャッチャー」を思い浮かべていただくと分かりやすいかもしれません。

休憩

その人が少しでも心地よく休めるように、私たちは「からだの声」に耳を傾けます。

自分で動くことが難しいということは、想像するだけでも大変そうですが、本当の辛さは経験してみないと分かりません。

だからこそ「こうすれば楽だろう」と決めつけず、クッションやまくらを工夫しながら、その人に合った姿勢を探します。

支えてくれるものは、硬すぎても柔らかすぎても体を預けにくいもの。

しっかり支えてくれて、なおかつほどよい柔らかさがあると、安心して体を委ねることができます。

仰向け、横向き、うつ伏せ…足や手の位置、曲げ具合などを見ながら、楽な姿勢になるよう調整していきます。これを「ポジショニング」と呼びます。

お話ができない方の場合は、手足や首の緊張が和らいだかどうかで判断します。ただ、いくら楽でも同じ姿勢が続くと苦しくなるので、こまめな姿勢の変化が大切です。

動けないからこそ、その姿勢が本当に楽かどうかを、私たちはいつも気にかけています。みなさんにもゆったり休んでほしいと思っています。

食事

ごはんの食べ方は人それぞれです。

ふつうのごはんを食べる方もいれば、細かく刻んだ形状にしたものや、ミキサーでペースト状にしたものを食べる方もいます。嚥下に時間がかかる方もいらっしゃいます。

口から食べることが難しい場合は、経管(チューブ)で胃に直接栄養を送ります。入り口が鼻にある方、お腹にある方、それぞれです。

液状のごはんの方もいれば、半固形と呼ばれる少しとろみのある形状のごはんを召し上がる方もいます。

食事の形はさまざまで、その方に合わせた介助が必要です。

一口の量や飲み込むテンポも本当に人それぞれ。介助者がみんな同じやり方をしていたら、うまくいくはずがありません。

だからこそ、食事介助は繊細な配慮が必要で、落ち着いてじっくり取り組むことが大切です。

とはいえ、お昼どきはスタッフにとってもお昼どき。

交代で休憩をとる時間帯なので、時間をずらしながら介助を行います。

このやりくりがなかなか大変で、ついアセアセしてしまうこともあります。

大変ではありますが、やはり手を抜くことのできない大切な場面です。

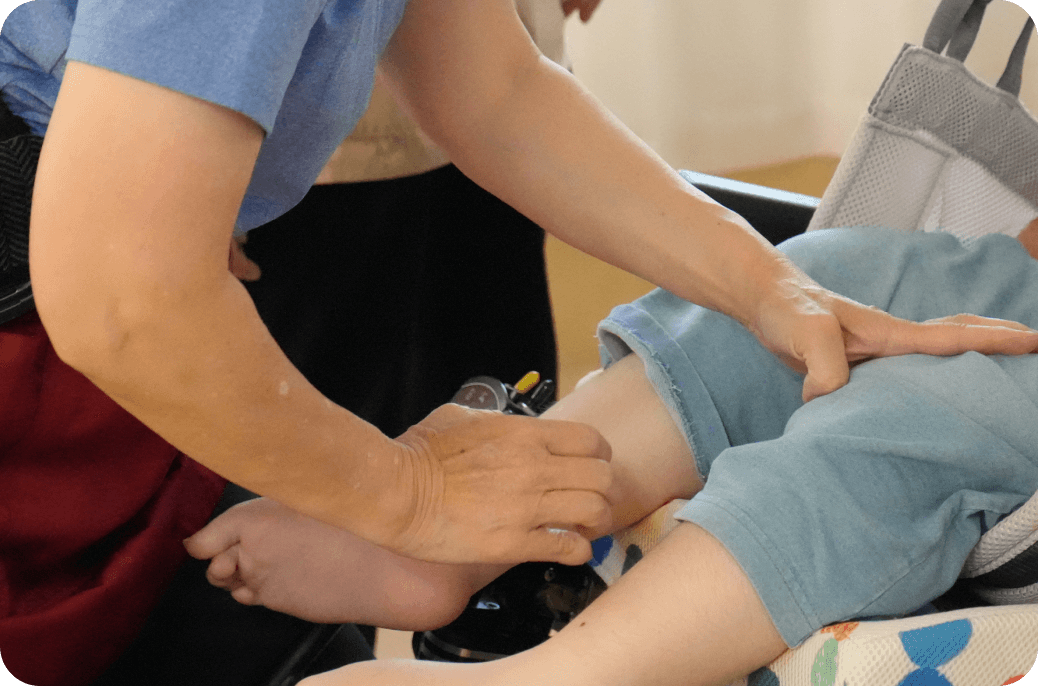

運動

ぐらんどに来られる方の多くは、自分で体を動かすことが難しい方です。

日常生活を送るためには、食べること、出すこと、休むこと、体をきれいに保つことが必要です。

そのためには体を動かす必要があり、その動きを助けるのが「介助」です。

たとえば、ベッドから車いすへの移動(これを「移乗」といいます)。

リフトを使うこともありますが、足裏に少しでも力が入る方には、寝返り→起き上がる→しっかり座る→お尻を上げる→椅子に座り替える、という私たちが普段は意識せず行っている一連の動作をできるだけ省かずに行います。

そのためには、自分たちが無意識にしている動きを改めて学び直すことが大切です。

介助する側の動きを真似するのではなく、介助される立場で自分ならどう動くかを体験し、その感覚をもとに体の誘導方法を考えます。

こうして行う介助は、受ける方にとっても軽やかに動けたように感じられ、介助する側にとっても楽になります。

それがいつもできるようになるのが理想です。

Join Our Team

採用情報

よかったと思える職場になりたい。

Contact Us

お問い合わせ

ご支援のご相談、ご利用、ご見学に関するご相談など

お気軽にお問い合わせください